Жаксыбекова Нургуль Касымовна, мед сестра реабилитационного отделения

ГКП на ПХВ Областная больница город Талдыкорган

Хроническая болезнь почек (ХБП) — это симптомокомплекс, развившийся вследствие уменьшения числа и изменения функции нефронов, что приводит к изменению выделительной и инкреторной деятельности почки. В результате нарушается поддержание гомеостаза внутренней среды, что проявляется изменением всех обменных процессов: водно-электролитного, белкового, углеводного, липидного. Вследствие этого нарушается работа всех систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, кроветворной и других.

Вот несколько фактов о ХБП:

- Заболевание широко распространено (10−13% взрослого населения)

- 20% пациентов с ХБП — это люди старше 60 лет

- ХБП — это летальное заболевание, до заместительной почечной терапии доживают немногие, по статистике, 1 из 30 человек, остальные погибают раньше от сердечно-сосудистых осложнений

- Гибель даже 50% нефронов (т.е. структурных единиц почки) — а их 2 миллиона, не сопровождается клиническими и лабораторными проявлениями. Т. е. ни пациент, ни врач не могут знать, что половина почки не работает

- При гибели 70% нефронов, когда начинается задержка креатинина и мочевины в организме, человек также не предъявляет никаких жалоб. И только врач на основе лабораторных данных сможет поставить диагноз

- Клинические проявления болезни возникают только на последних стадиях заболевания

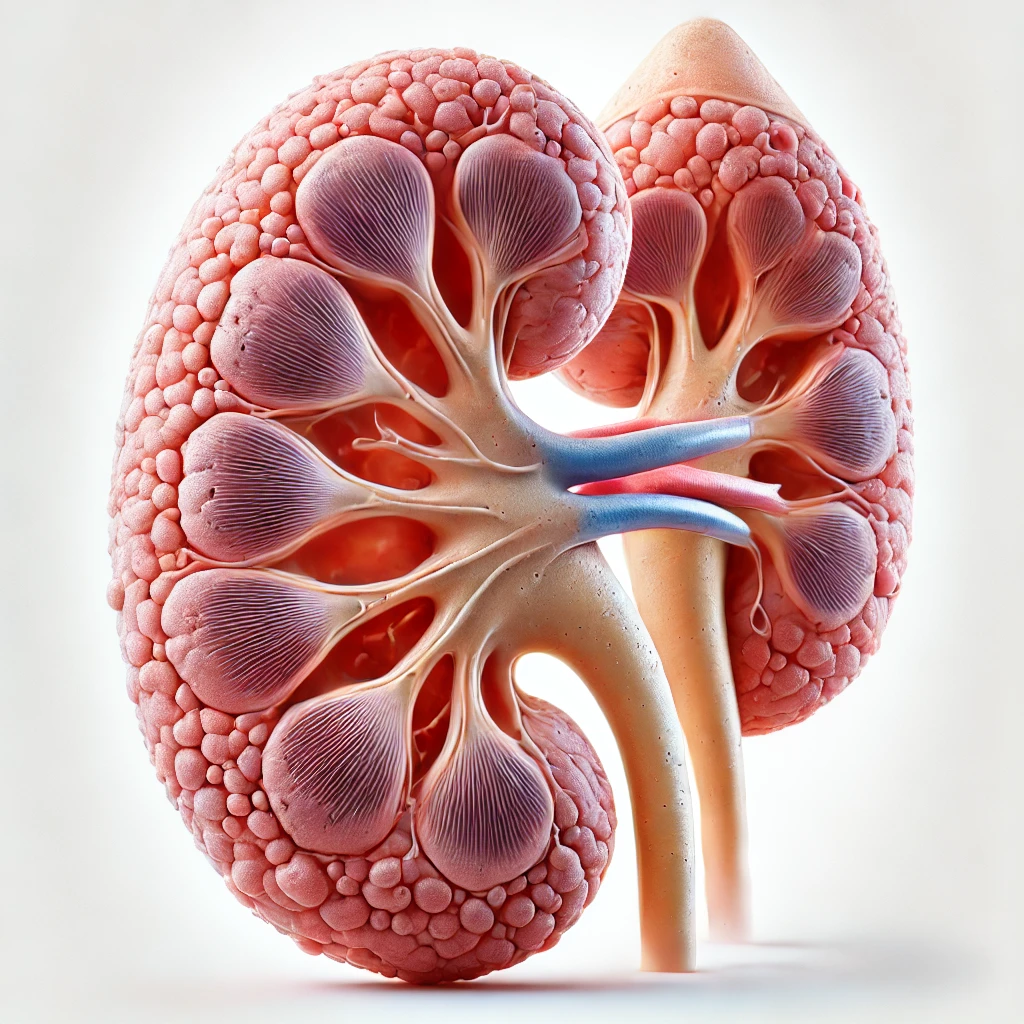

Давайте поближе познакомимся, что это за орган — почки.

Почки входят в состав мочевыделительной системы, в которую, помимо почек, входят мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

Если рассмотреть строение почки более прицельно, то можно увидеть, что это орган бобовидной формы, в котором различается вещество почки (паренхима) и канальцевая система почки — лоханка с чашечками, переходящая в мочеточник.

Паренхиму почки делят на корковое вещество, расположенное с внешней стороны органа. И мозговое вещество, расположенное внутри органа. В корковом веществе различают клубочковый аппарат почки. В мозговом веществе — систему выделенных канальцев почки.

Как я уже упоминала ранее, структурной единицей почки является нефрон, состоящий из почечного тельца или клубочка. Внутри клубочек представлен сосудистым клубочком, снаружи клубочек покрывает капсула Боумена-Шумлянского, состоящая из двух слоев эпителиальных клеток. Между слоями есть просвет, который переходит в просвет канальца. В почках происходит процесс образования и выведение мочи — конечных продуктов обмена веществ, которые почки фильтруют из крови. Соответственно, чем меньше фильтрующих почечных телец-нефронов, тем больше продуктов обмена остается в крови (одними из которых являются креатинин и мочевина). Появляется почечная недостаточность.

Физиологически при старении организма количество нефронов уменьшается почти до половины, происходит атрофия почек. А если еще у человека есть заболевания, которые ведут к снижению почечной функции, то это вдвое, втрое и более раз отягощает картину.

Есть так называемые факторы, которые ведут к развитию хронической болезни почек. Такие факторы могут быть немодифицируемые, т. е. человек не может на них повлиять. Это пожилой возраст, мужской пол, исходно малое число нефронов (низкая масса тела при рождении), расовые и этнические особенности и наследственный факторы (в том числе семейный анамнез по ХБП). И модифицируемые факторы, т. е. на которые может повлиять человек. К ним относят: сахарный диабет, артериальная гипертензия, аутоиммунные болезни, хроническое воспаление (системные инфекции), инфекции и конкременты мочевых путей, обструкция нижних мочевых путей, лекарственная токсичность, высокое потребление белка, табакокурение, ожирение и метаболический синдром, беременность, дислиполпротеидемия.

Как было сказано выше, клинические проявления хронической болезни почек возникают на поздних стадиях, это исход заболевания.

Клинические проявления хронической болезни можно обозначить тремя синдромами: астеническим, дистрофическим и желудочно-кишечным синдромом.

При астеническом синдроме больной жалуется на слабость, быструю утомляемость, вялость, нередко выраженную апатию, значительное ограничение, а в далеко зашедших случаях полную утрату трудоспособности.

При дистрофическом синдроме у больного появляется сухость и мучительный зуд кожи, связанный с выделением через кожу кристаллов мочевины, выраженная слабость, значительное похудание. Лицо у такого человека одутловатое, бледно-серого цвета. Мышцы атрофичны, сила и тонус их резко снижены. Характерно похудание, возможна кахексия.

При желудочно-кишечном синдроме обращает на себя внимание сухость и горечь во рту, отсутствие аппетита, тошнота и рвота, тяжесть и боли в подреберьях после еды, поносы, повышенная кислотность желудочного сока с дальнейшем снижением, желудочно-кишечные кровотечения, стоматит, паротит, энтероколит, нарушение функции печени, жажда, мучительная икота.

Также для хронической болезни почек характерна анемия-снижение гемоглобина. Уровни гемоглобина менее 135 г/л для взрослых мужчин (для мужчин в возрасте старше 70 лет менее 120 г/л) и менее 115 г/л для взрослых женщин рассматриваются как анемия.

При наступлении терминальной хронической болезни почек и отсутствии эффекта от симптоматической терапии пациенту назначают регулярный гемодиализ (2−3 раза в неделю).

Что нужно делать, чтобы замедлить прогрессирование хронической болезни почек? Вот что может сделать каждый пациент в домашних условиях:

- Не допускать повышенной физической нагрузки

- Поддерживать оптимальный вес тела

- Прекратить курить

- Ограничивать в диете поваренную соль, фосфаты, калий

- Придерживаться малобелковой диеты

- Контролировать анемию

- Контролировать сахар крови и холестерин

- Контролировать артериальное давление

- Выполнять назначения лечащего врача.

Вот ряд продуктов, содержащих большое количество фосфора. Это бобовые, кукуруза, дрожжи, сыр, отруби, молоко, молочные продукты, желток яйца. рыба, сухофрукты, чеснок, орехи, семечки тыквы и подсолнечника, мясо и домашняя птица. Это те продукты, которые не рекомендуются пациентам с хронической болезнью почек.

Также пациентам с ХБП нежелателен прием продуктов, содержащих большое количество калия. Это шоколад, бананы, орехи, авокадо, сухофрукты, яблоки, чечевица, горчица, картофель с кожурой, морская капуста, свекла, брюссельская капуста, киви, дыня, персики, цитрусовые.

Ограничение поваренной соли — одно из основных требований к лечебному питанию. До 5 г в сутки показано ограничить соль при наличии хронической болезни почек, особенно в сочетании с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Нужно обязательно контролировать артериальное давление, т.к. повышение артериального давления напрямую связано с прогрессированием хронической болезни почек. Целевыми уровнями АД при ХБП следует считать: САД (верхнее) 120−139 мм рт. ст., ДАД (нижнее) менее 90−70 мм рт. ст. Если имеет место сахарный диабет, повышение АД и ХБП, то целевые уровни АД: САД (верхнее) 120−139 мм рт. ст., ДАД (нижнее) менее 80 мм рт. ст.

Анатомия и физиология почки Нефрон — структурно-функциональная единица почки, отвечающая за образование мочи. Он состоит из клубочка (тельца), образованного кровеносными капиллярами, капсулы клубочка (капсулы Шумлянского—Боумена), окружающей клубочек, проксимальных и дистальных канальцев, петли нефрона (петли Генле), собирательных трубочек (рис. 1). Рис. 1. Анатомическое строение почки и нефрона. Каждая почка содержит примерно 1 млн нефронов (у представителей негроидной расы количество нефронов меньше — приблизительно 600 тыс.). Основная масса клубочков расположена в корковом веществе, они называются корковыми и отвечают за процесс ультрафильтрации. Клубочки, расположенные на границе корковой и мозговой зоны, называют юкстамедуллярными. Клубочек представляет собой капиллярную сеть, продолжающую приносящую (или афферентную) артериолу и затем формирующую выносящую (или эфферентную) артериолу. Приносящая артериола 8 Анатомия имеет больший диаметр просвета, чем выносящая. Гладкие мышцы стенки артериол регулируют тонус и ширину просвета сосуда, что влияет на регуляцию клубочкового кровотока и скорость фильтрации крови в клубочке. Эндотелий капилляров клубочка и базальная мембрана капсулы Шумлянского—Боумена образуют клубочковый фильтр, имеющий пористую структуру, через который осуществляется фильтрация различных веществ. Капсула клубочка — начальный отдел нефрона, имеющий форму чаши, стенка которой состоит из внутреннего и наружного эпителиальных листков с щелевидной полостью между ними. В ней собирается профильтровавшаяся из клубочковых капилляров вода с растворенными в ней электролитами и другими веществами (первичная моча), которые затем попадают в канальцы. Наружная поверхность капсулы тесно связана с ретикулярной или соединительной тканью почки, что объясняет развитие гломерулосклероза в исходе воспалительных процессов различных почечных структур. Почечный каналец состоит из начального проксимального (или главного) отдела, берущего начало от капсулы клубочка, петли нефрона, дистального отдела и собирательной трубочки. Проксимальный отдел включает извитой и прямой канальцы. Клетки этого участка играют очень важную роль в реабсорбции целого ряда веществ, профильтровавшихся в клубочке (глюкоза, аминокислоты, белки и др.). Через эти клетки происходит выделение из организма различных ядов и токсинов, поэтому при инфекциях и интоксикациях клетки могут подвергаться дистрофическим и даже некротическим изменениям. Прямая часть проксимального канальца переходит в тонкий сегмент петли нефрона. Петля нефрона имеет U-образную форму, образуя нисходящее и восходящее колена, лежащие в мозговом слое почки и идущие параллельно кровеносным капиллярам и собирательной трубочке. Благодаря такому расположению почечных структур происходят процессы осмотического концентрирования мочи. Дистальный отдел канальца включает прямую и извитую часть. Здесь, как и в расположенных выше отделах нефрона, происходит дальнейшая обработка гломерулярного фильтрата с обратной резорбцией некоторых веществ в кровь и, наоборот, с секрецией других (особенно инородных) веществ в мочу. Дистальный извитой каналец контактирует с выносящей артериолой клубочка своего не- 9 Анатомия фрона, а между приносящей и выносящей артериолой расположен юкстагломерулярный аппарат, клетки которого секретируют ренин. Снижение артериального давления (АД) в сосудах клубочка и ряд других факторов стимулирует образование ренина в клетках юкстагломерулярного аппарата. Под влиянием ренина увеличивается содержание ангиотензина, последний стимулирует образование в надпочечниках альдостерона. Альдостерон повышает реабсорбцию натрия в дистальном отделе нефрона. Конечная часть нефрона — собирательные трубочки. Проницаемость стенки трубочки для воды регулируется антидиуретическим гормоном (АДГ, вазопрессином), вырабатываемым задней долей гипофиза. Этот механизм регулирует концентрацию мочи и сохраняет постоянство состава и объема внеклеточной жидкости организма. Функция клубочков. Основная функция заключается в образовании первичной мочи. Переход воды, электролитов и других низкомолекулярных веществ из капилляров клубочка в его капсулу осуществляется с помощью ультрафильтрации, которая обеспечивается благодаря разности гидростатического давления в афферентной и эфферентной артериолах клубочка. Первичная моча не содержит белков, а осмотическая активность обеспечивается концентрацией растворенных веществ (глюкозы, аминокислот, мочевины, креатинина) и соответствует плазме крови. Состав фильтрата определяется размерами пор мембраны клубочка. По мере нарастания молекулярной массы прохождение веществ через поры капилляров клубочка затрудняется. Помимо размеров пор скорость клубочковой фильтрации (СКФ) имеет прямую зависимость от гидростатического давления жидкости в капилляре, которое в норме составляет 10–20 мм рт. ст. Противодействует фильтрации онкотическое давление крови капилляра, которое создается белками плазмы, не проникающими через фильтр, и давлением жидкости в капсуле клубочка. Почечный кровоток и клубочковая фильтрация обладают собственной регуляцией (ауторегуляцией), что позволяет сохранять независимость этого процесса от колебаний системного АД. Ауторегуляция сохраняет почечный кровоток на постоянном уровне при колебаниях систолического АД в пределах 80–180 мм рт. ст. При снижении систолического АД